¿Qué es la ansiedad?

La ansiedad, realmente, es una respuesta natural del cuerpo y la mente ante una posible amenaza o peligro. Es como una alarma interna que se activa (a veces sentimos que con mucha fuerza) cuando percibimos que algo puede salir mal.

Y a pesar de que a menudo se asocia con algo negativo, en realidad la ansiedad es una emoción útil: nos prepara para reaccionar ante situaciones de riesgo o incertidumbre (por ejemplo, para escapar de un peligro o prepararnos para un examen importante).

🔄️¿Cómo funciona la ansiedad?

- Percepción de una amenaza

Algo (real o imaginado) se interpreta como una posible amenaza: un examen, una entrevista, una discusión, o incluso un pensamiento. - Al percibir la amenaza, se activa del sistema nervioso

El cerebro —especialmente una parte llamada amígdala— envía señales al cuerpo para prepararse y enfrentar ese peligro, sucediéndose una serie de reacciones como:- taquicardia (el corazón se acelera)

- se tensan los músculos

- se hace más difícil respirar profundamente

- se produce más sudor

- Por lo tanto, se produce la que se conoce como respuesta de lucha o huida (en inglés conocida como“fight or flight”).

- Pensamientos ansiosos

La mente tiene mucho poder en este tipo de situaciones, guiada por el miedo, y empieza a generar pensamientos como:- “¿Y si me va mal?”

- “¿Y si no soy capaz?”

- “¿Y si pasa algo horrible?”

- Estos pensamientos, a su vez, aumentan la ansiedad: y se forma un círculo vicioso.

- Conductas de evitación

Muchas veces, para reducir esa sensación desagradable, evitamos la situación (por ejemplo, no vamos a la entrevista). Esto nos alivia la ansiedad momentáneamente, a corto plazo, pero la mantiene o la empeora a largo plazo…

⚖️¿Cuándo se vuelve un problema?

La ansiedad se vuelve problemática cuando:

- Es muy intensa o frecuente

- Aparece sin una razón clara

- Interfiere en nuestra vida diaria (trabajo, relaciones, sueño, salud, etc.)

‼️La mayor problemática probablemente es que, hoy en día, la ansiedad aparece más por amenazas imaginarias que reales.

Mientras que nuestro cerebro evolucionó para detectar peligros físicos inmediatos (como un animal salvaje o una pelea), hoy en día vivimos en un mundo mucho más complejo y mental.

👉 Antes:

- La amenaza era real, visible y presente: un depredador, una guerra, hambre.

- El cuerpo reaccionaba, resolvía (luchando o huyendo), y la ansiedad bajaba.

👉 Hoy:

- Las “amenazas” son abstractas, sociales o futuras:

- ¿Y si pierdo mi trabajo?

- ¿Y si no gusto?

- ¿Y si enfermo?

- ¿Y si todo sale mal mañana?

Estas amenazas no están ocurriendo en este momento, pero nuestro cerebro las percibe como si fueran reales y actuales. Por eso la ansiedad se activa igual que si estuviéramos en peligro.

🌀 Esto genera un problema, de modo que:

- Vivimos en la mente, anticipando cosas que no han pasado (y en la mayoría de ocasiones, ni pasarán)

- No hay “acción física” que alivie la ansiedad como antes (no hay nada contra lo que luchar ni de lo que huir)

- Entonces, la ansiedad se mantiene o se intensifica con pensamientos, preocupaciones, dudas, y evitaciones

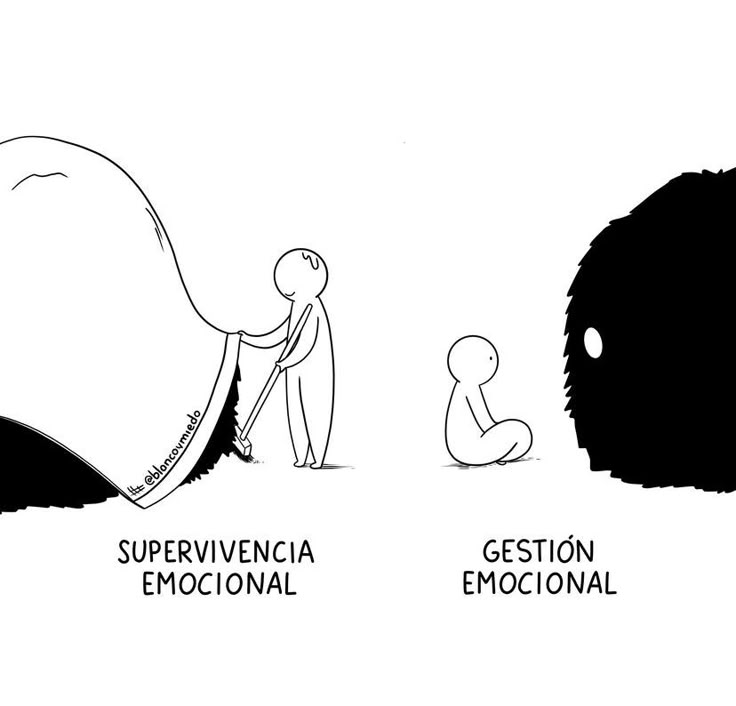

🛠️ ¿Cómo podemos aprender a gestionarla?

No hay una técnica mágica que funcione por igual para todos, ni que sea inmediata.

- Terapia cognitivo-conductual (TCC): Teniendo en cuenta que acabamos de explicar que hoy en día la mayoría de los motivos que generan ansiedad son mentales e imaginarios, ayudar a cambiar los pensamientos y conductas que alimentan la ansiedad es imprescindible. Este tipo de terapia, acudiendo a un profesional, te ayudará también a detectar y cambiar los pensamientos ansiosos, te enseñará técnicas de mindfulness,… además de el resto de técnicas que te expongo a continuación.

- Respiración y relajación: Calman el sistema nervioso. La respiración diafragmática es una técnica ampliamente utilizada, ya que cuando estás ansioso, tu respiración se vuelve más rápida, superficial y torácica (desde el pecho), lo que refuerza la sensación de alarma. En cambio, si respiras de forma lenta y profunda desde el abdomen, activas el sistema nervioso parasimpático, que calma el cuerpo: le envías al cerebro una señal de que “no hay peligro”, cortas el ciclo de ansiedad física-mental.

- Ejercicio físico: regula el estrés y mejora el estado de ánimo.

- Exposición gradual: enfrentarse poco a poco a lo que da miedo, sin evitarlo.

- En algunos casos, medicación: recetada por un profesional.